電影不賣(mài)座都是片名惹的禍?電影改名引發(fā)的大猜想

改名原因:避免重名

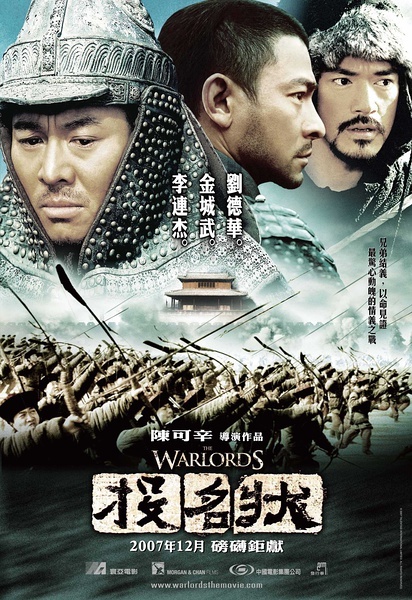

高調(diào)開(kāi)拍的《刺馬》���,翻拍1972年張徹版的《刺馬》�����,故事源于清末四大懸案之一“張汶祥刺馬新貽案”����?�?烧?dāng)影片瞄準(zhǔn)明年賀歲檔上映時(shí)���,卻突然由《刺馬》改名為《投名狀》�����,據(jù)稱為避免與張徹執(zhí)導(dǎo)的電影同名���,此片不等同于從前的《刺馬》���,有更多新想法。另有說(shuō)法傳馬新貽的后人對(duì)于沿用《刺馬》一名頗有異議��,片方才更名為《投名狀》�。

為什么要改名呢?一種說(shuō)法是導(dǎo)演陳可辛并不想予人重拍《刺馬》的感覺(jué)���。張徹版的《刺馬》����,以今日的眼光看�,不免流于表面。對(duì)幾位主角的描寫(xiě)���,亦缺乏深刻筆觸�。尤其是由陳觀泰所飾的二哥黃縱�,完全是一個(gè)不用腦的山賊��。陳可辛的這個(gè)版本里�����,這一角色請(qǐng)劉德華來(lái)演,自然立體得多���。而張徹版產(chǎn)生戲劇矛盾的沖突����,主要來(lái)自馬新貽與黃縱妻的一段奸情����。陳可辛與他的編劇班底們,參改了當(dāng)時(shí)的歷史背景��,深入剖析三兄弟之間的所謂結(jié)拜情義��,尤其對(duì)馬新貽(新版改名為龐青云)不斷在戰(zhàn)場(chǎng)和官場(chǎng)掙扎向上爬的心路歷程���,作了十分人性化的解構(gòu)�。于是�����,新舊兩個(gè)版本的刺馬,其實(shí)可以說(shuō)是絕對(duì)的不同����。既然如此,另改名字無(wú)疑是一個(gè)理性的選擇���!

下一頁(yè)看《導(dǎo)火線》的改名玄機(jī)����!

>>查看全文